”地面の下の縞模様”

6年生は理科で「土地のつくり」を学習しているところです。「地層」について知り、縞模様の正体が大きさや色の違うつぶであることをつきとめました。

では、なぜ、種類の違う粒がうまく分かれて地層をつくっているのか、そもそもどうやってできたのか。

5年生で学習した、流れる水のはたらき3つ

「しん食」「運ぱん「たい積」

を思い出し、川によって削られ運ばれた大量の土や石が関係しているのではないかと考えました。水の中なら、つぶの種類によって沈む速さが違うのでは…

予想がたったら「やってみよう!」

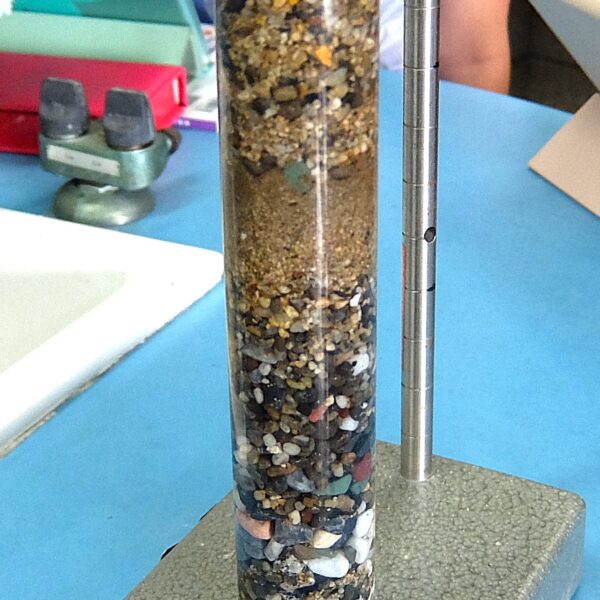

「れき」「すな」「どろ」を用意し、これらをブレンドしたオリジナルの土を、透明なパイプにためた水の中に一気に投入します。

これを何度か繰り返します。さあ、縞模様は出現するでしょうか。

見事につぶの大きさによって分かれた縞模様 ~地層~ が現れました。

タブレットで撮影した動画を確認すると、つぶの大きなものから先に沈んでいっているのがわかります。

実際には、想像もつかないような量の土砂と悠久の時が私たちの踏みしめる大地をつくりあげたわけですが、大きな地球の謎にこうして小さな理科室の一角で迫れるのが実験の楽しさですね。